琉球芸能のゆかり♯4 三線を始めてみよう♪①

琉球芸能のゆかり♯4 三線を始めてみよう♪①

あけましておめでとうございます!

1月も半ばになり、寒い日々が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は三線の仕組みについてご紹介したいと思います!

三線を始めてみたい、どういう楽器か気になる、、という人たちに少しでも参考になればと思います。

まず始めに。

三線には、伝統的な7つの型の種類があります。

・南風原型(フェーバル)

・知念大工型(チニンデーク)

・久場春殿型(クバシュンドゥン)

・久場の骨型(クバヌフニー)

・真壁型(マカビ)

・平仲知念型(ヒラナカチニン)

・与那城型(ユナグシク)

三線は、棹、胴、カラクイから形成されており、棹の形状によって型が決まっています。

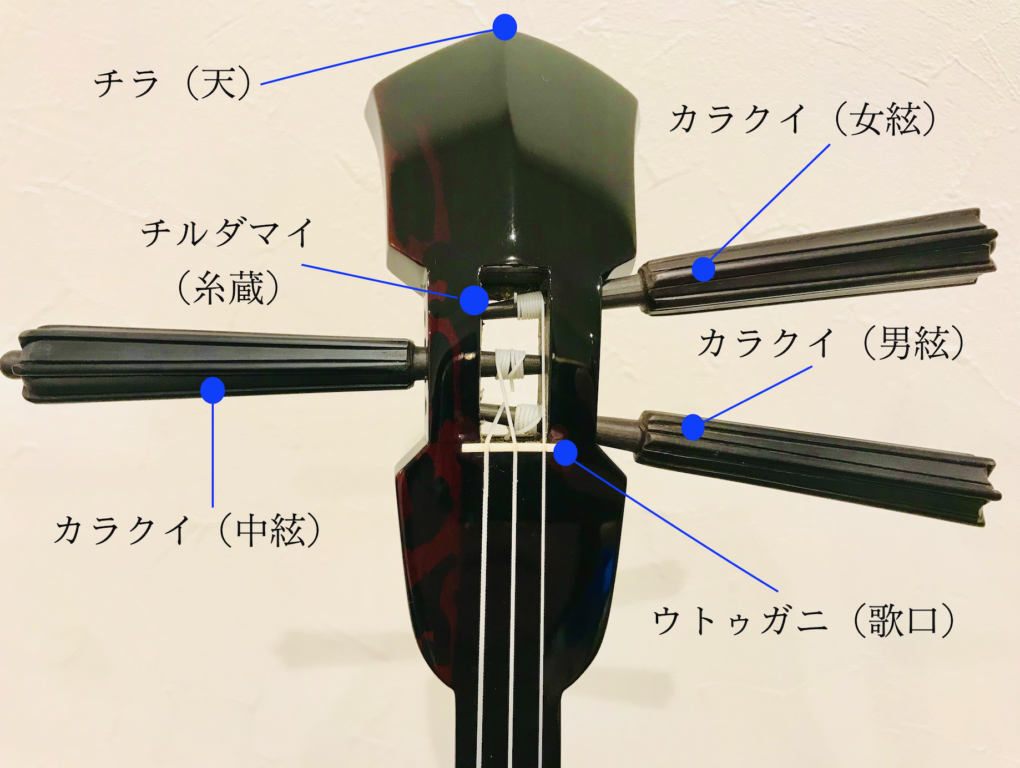

写真は私が使用している知念大工型の三線です。

これが全体写真。

綺麗な形ですよね…

この細長く、黒い部分が棹と呼ばれています。

棹について知りたい方はぜひこちらの記事もご覧ください。

こちらは、カラクイ。糸巻きとも呼ばれています。

この部分も三線によってそれぞれ違うので個性が出るポイント!

私の三線の場合は黒一色でシックな感じに仕上がっています。

↑の画像から見て、左から絃の名前を

男絃(ヲゥージル)

中絃(ナカジル)

女絃(ミージル)

と呼ばれています。左から順に絃の太さが細くなっていき、

男絃(ウージル)ド(C)

中絃(ナカジル)ファ(F)

女絃(ミージル)ド(1オクターブ高いC)

がレギュラーチューニング(本調子)になります。

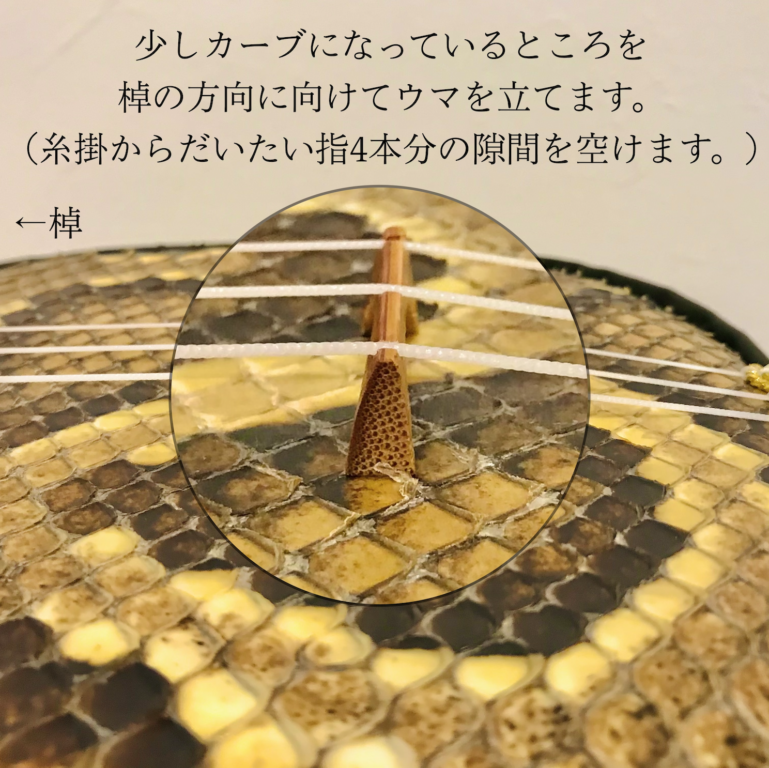

胴に使われる皮にも種類があり、本皮(ニシキヘビの皮)や人工皮(蛇柄などをプリントした布地の皮)などがあります。

本張り→本皮を張っており、音の伸びが良く、高音にしても低音にしても綺麗な響きが特徴。

強化張り→布地と本皮を組み合わせて張っているため、本張りよりも破れにくく、比較的、乾燥などにも強いとされている。

人工皮→破れることがほとんど無く丈夫で、本皮を使用していないため、値段もお手頃。三線を始めてみたいけどコストを抑えたい…という方にはオススメ!

(ちなみに画像は本皮一枚張りです。参考までに!)

ウマの立て方のコツとしては、ウマを寝かしながら立てたい位置まで持っていき、絃を持ち上げてその場で立てるとやりやすいと思います。

弾いている途中にバチンッ!と倒れてしまったり、うまく立たない場合は、ウマ自体の少しカーブがかっているところが棹の方向に向いているか確認してみてくださいね。

また、ウマにも竹製やプラスチック製があり、デザインが異なるものもあります。

倒れにくい設計のものもあるので、色々探してみて安定するものを選んでもいいかもしれません♪

(画像は竹製で、一般的によく使われる形です。)

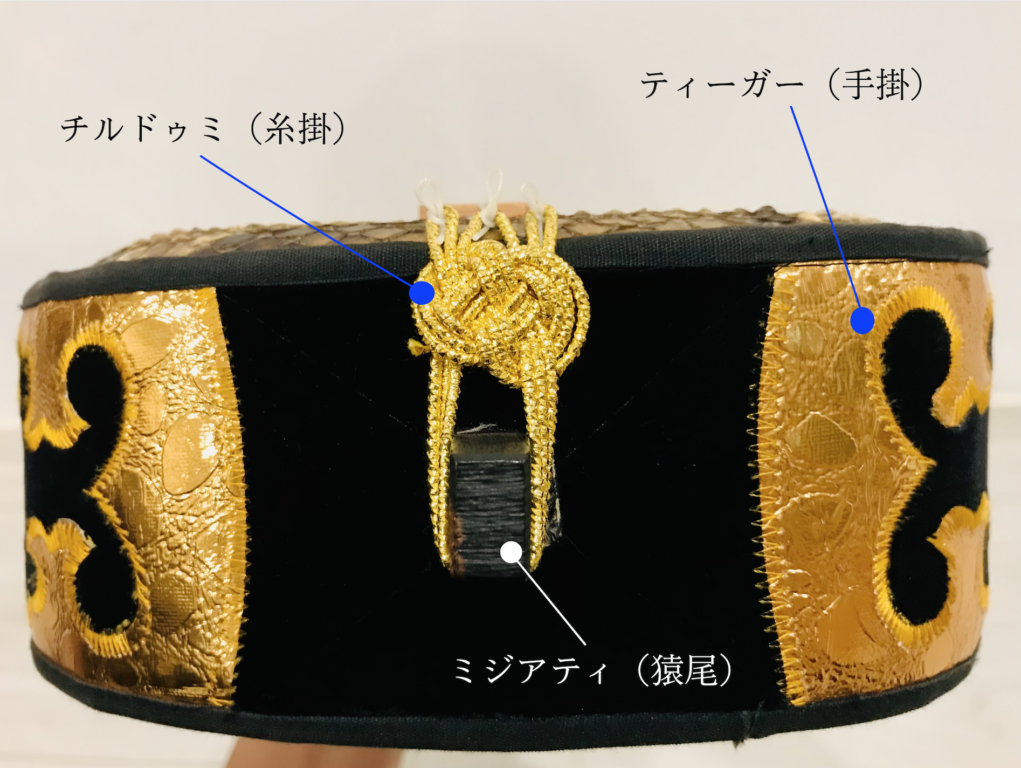

糸掛や手掛にも色々なデザインがあり、画像に使われているのはよく見る一般的なデザインとなっています。自分の好きな色や柄に取り替えることができるので、選ぶのも楽しみの一つですね。

こちらはツメと呼ばれ、三線を弾く時に使います。

ギターなどに例えると、ピックのようなものです。

ツメにも水牛の角、セサミック、プラスチック、木製、象牙など様々な種類があります。

弾くときは、人差し指を中に入れ、親指で先の方を安定させ、他の指で支える、という形で持ちます。人差し指が全部中に入りきらなくても安定して支えられれば問題ないと思います。

ツメは人によってサイズ感が違うため、ブカブカじゃないか、キツすぎないか、など実際にはめてみて選ぶことをオススメします。

プラスチック製など軽いものもありますが、ある程度の重さがあるほうが弾きやすかもしれません。どのような曲を演奏したいかで決めるのもいいですね。

最後に、三線本体とは関係ありませんが、よく「チューニング(調弦・ちんだみ)はどうやっているの?」と聞かれることが多いので、私が使用している調子笛をご紹介します。

(以下、調弦をチューニングという表現にします。)

メーカーはトンボのクロマチック調子笛で、ピッチは440Hzです。

調整したい音の高さの文字が書かれているところから息を吹きかけ、その音に合わせてチューニングしていきます。

また、一般的に使われているギターやベースなどのチューナーでも合わせることができます。

場合によっては442Hzで合わせる時もあるので、調整が効き、音を鳴らさずとも合わせられるチューナーも持ち歩いたほうが便利です。

三線の音に慣れていない、うまく音の高さを捉えられないときは、チューナーで慣れてから調子笛を使用することをオススメします!

先ほどもちょこっと出てきましたが、三線のチューニングには大きく分けて3つあります。まず、

1絃=男絃

2絃=中絃

3絃=女絃

を踏まえて、チューニングを行います。

順序よく(1絃 2絃 3絃)

・本調子(C F C)

・二揚げ(C G C)

・三下げ(C F B♭)

となります。

他にもありますが、まずは本調子をチューニングできるようになりましょう!

演奏する曲が増えていくごとに、色々な調弦で試してみてくださいね♪

最後は少しだけ音楽的な話にもなりましたが、今回は、三線についての基本的な紹介をさせてもらいました。

(写真は首里城祭で演奏させていただいた時の写真です!ユニット活動しているのでよかったら下のSNSも覗いてくれたら嬉しいです~!)

三線にも色々な種類があり、一本一本が違う音色を響かせてくれます。

良い素材を使っているに越したことはありませんが、それだけが楽器の価値ではありません。

高価だから、本皮だから良いというわけではないので、予算と相談しつつ、実際に弾いてみて、

自分が好きな音を見つけられたら、それが皆さんの相棒になるはずです!

たくさんの方が三線に触れられるための手助けとなれば幸いです。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

オンライン三線レッスンの様子はこちら

《Writer Profile》

照屋 綺恵(てるや きえ/TERUYA KIE)

沖縄県立芸術大学 琉球芸能専攻 2年次 / 琉球古典音楽三線 /

三線×箏からなるユニット「Re:finesse ~リフィネス~」で活動中。

SNSはこちらから↓

https://twitter.com/kietarou_03

https://instagram.com/refinesse_rcm